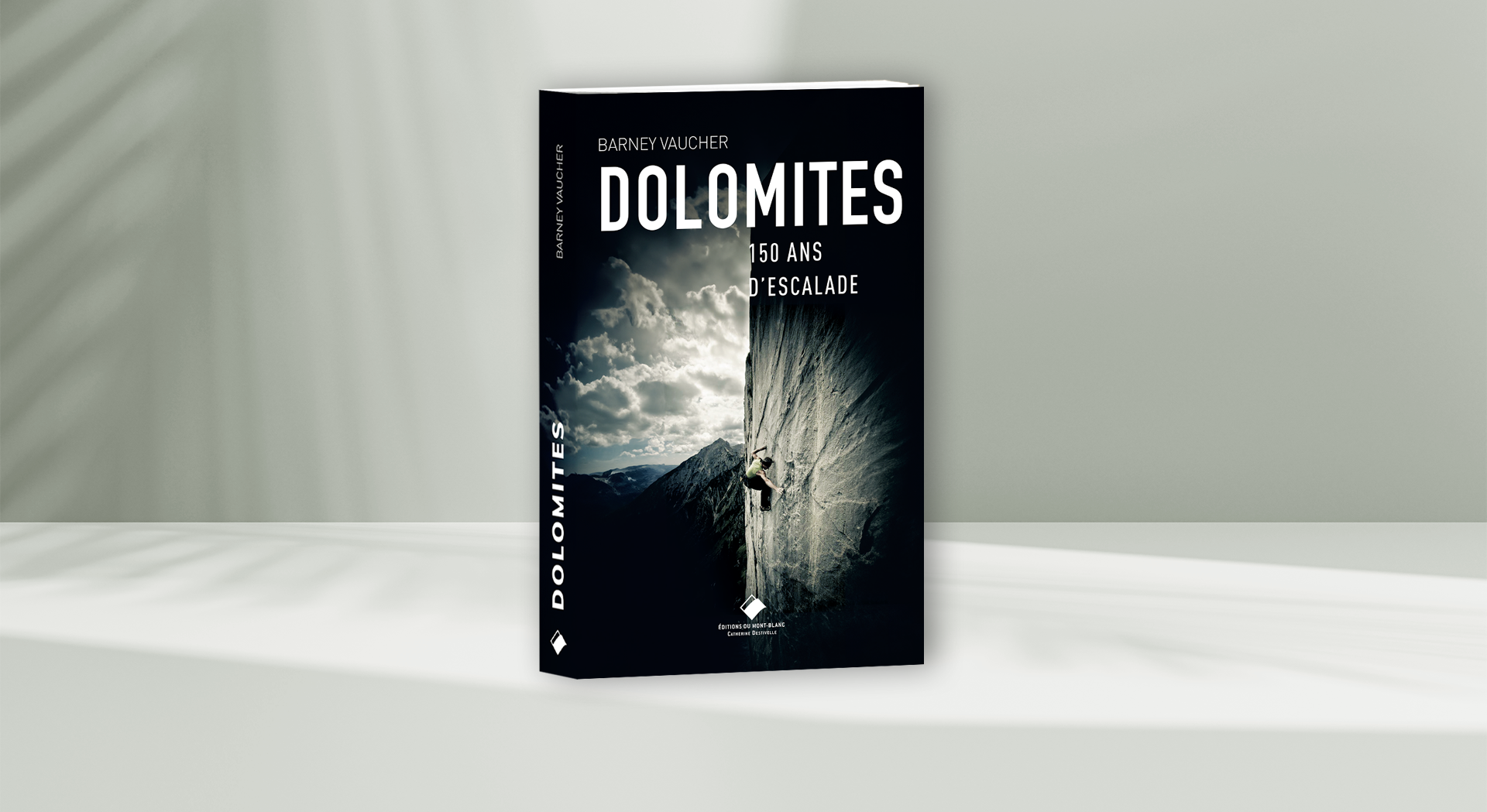

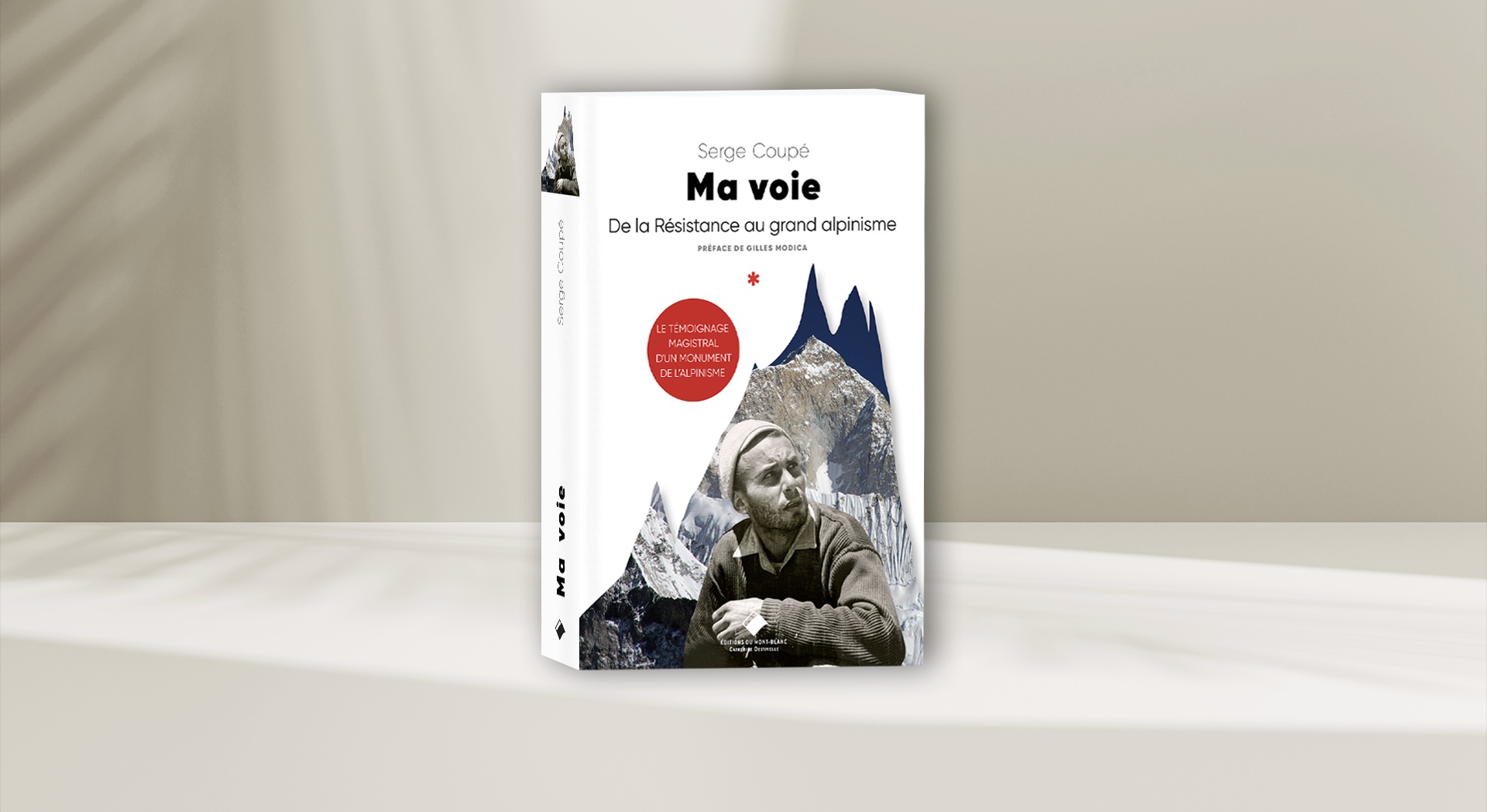

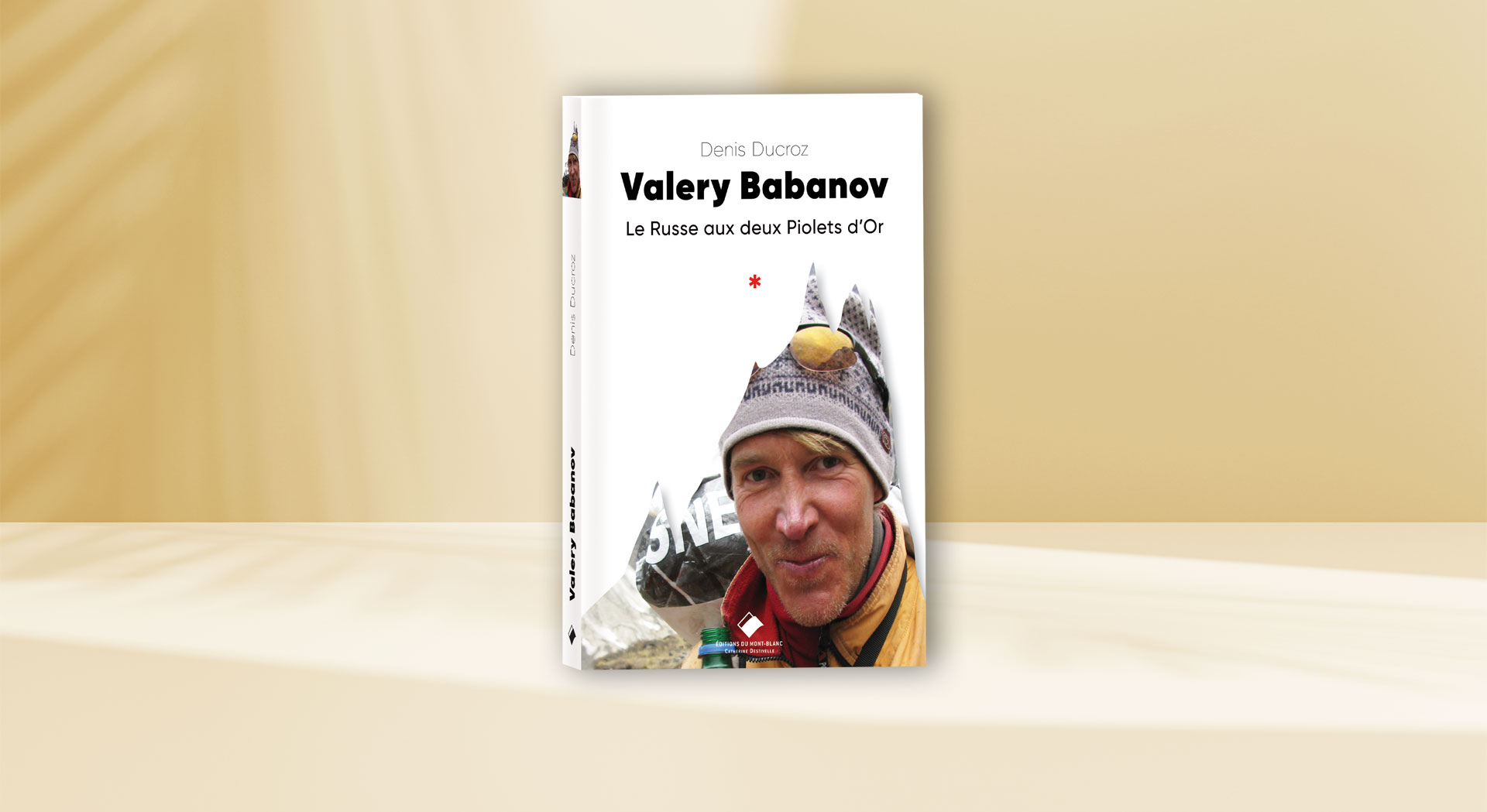

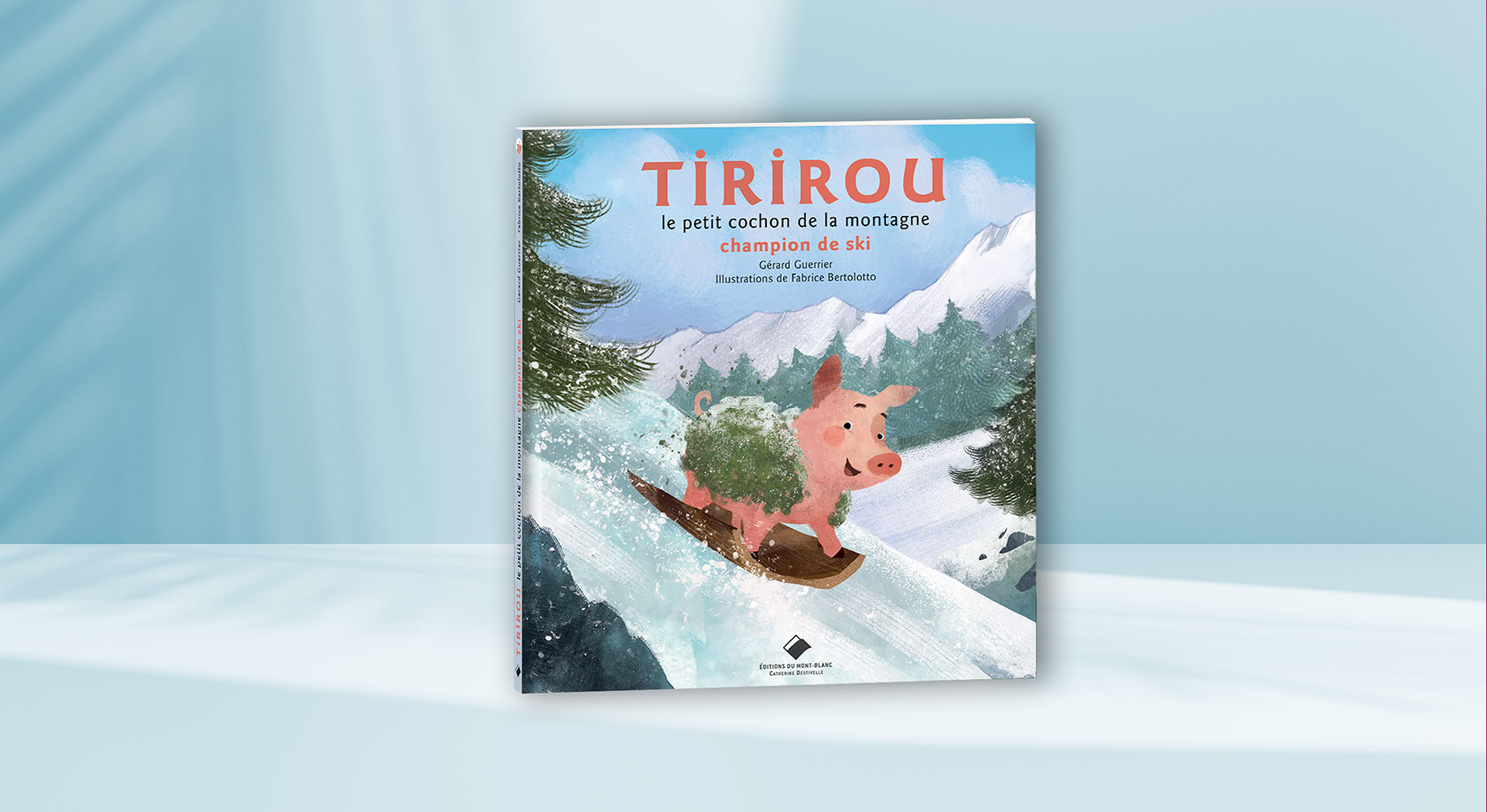

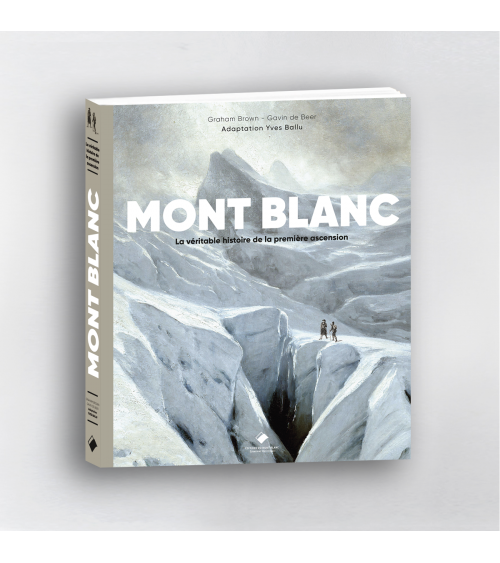

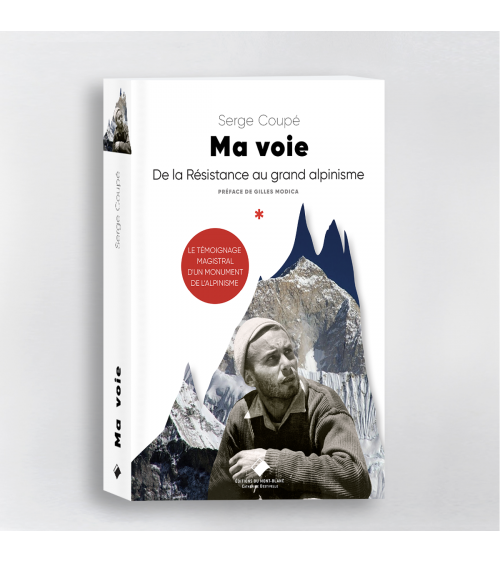

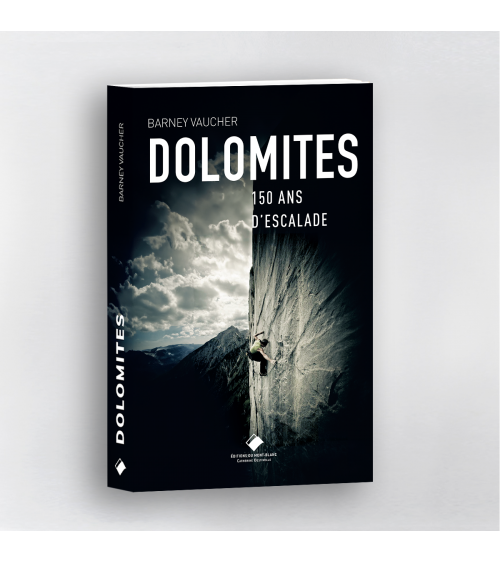

L’homme a longtemps porté son regard sur les montagnes, il y a inscrit ses craintes et ses désirs, et puis ses pas, de plus en plus audacieux. Il y a forgé son empreinte au point qu’avec lui, la montagne partage une part de son histoire dont les éditions du Mont-Blanc veulent mettre les plus belles pages en lumière. Avec des livres mêlant une ambition littéraire et esthétique, culturelle et historique, sportive, écologique, scientifique autant qu’imaginaire, les éditions du Mont-Blanc donnent à lire, à voir et à découvrir cette fascination merveilleuse, qui, toujours, nous porte plus haut...